INTERVIEW WITH CHIKASHI SUZUKI

写真家鈴木親が語るファッションの変遷_1990年代編

現代を「考える前に検索してしまう時代」という視点から考えてみたい。例えば、何か考え事をしている時、手元のスマホを取り出し検索し、過去に記録された膨大な情報から今の自分の心持ちにピッタリとハマるものを選んでいるその瞬間。あるいは自分自身で答えを導き出すのではなく、他人の意見に身をゆだねている時、もともとの自分が持っている固有でネイティヴな感覚がどこか遠くの方に行ってしまっている気がする。

現代において、ファッション・アーカイヴの多くは、まずSNSなどの画面を通したイメージから経験される。そしてそのイメージに物語が付随する形で新しい神話が帯びはじめてきた。しかし、それらを旗印に後方に未来ありと、現時点から後ろ向きに出発し時代毎のイメージに浸かり、今現在もまだ踵を返していない作り手たちが多くいるのも事実だ。当然ながら、ついつい私たちが神格化しがちなデザイナーたちも作る人であると同時に文化を享受する人でもある。しかしそこには、先行する世代との関係や同時代に生きたデザイナーの批評的な実践を通して、様々な形の挑戦があったのだろうと推測できる。

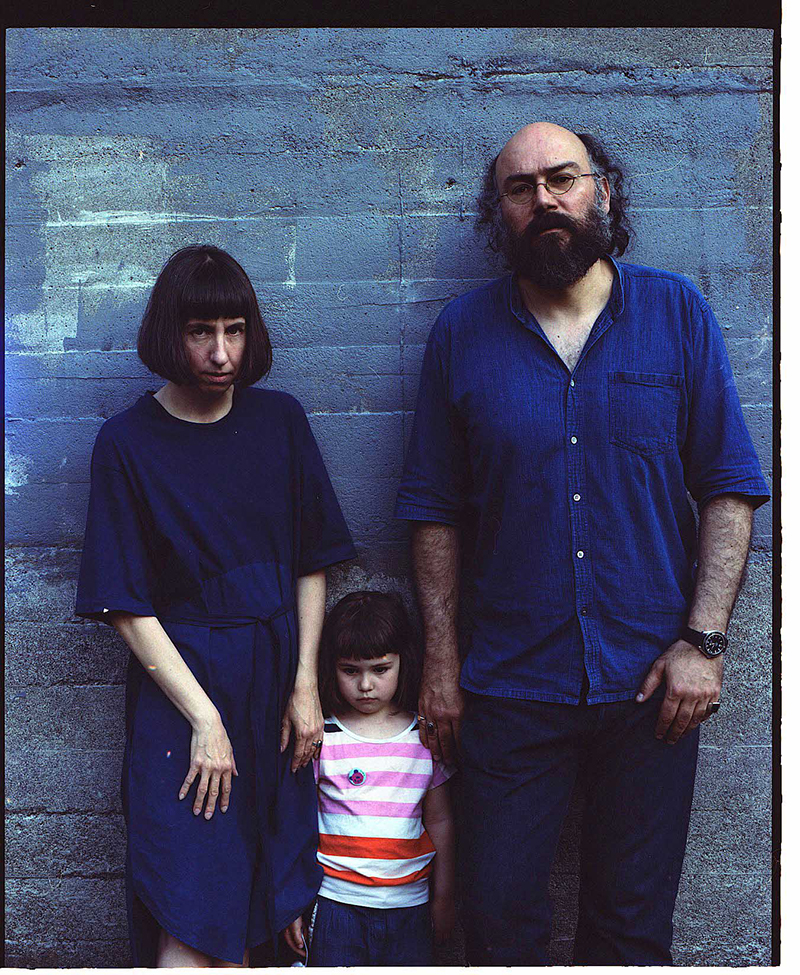

90年代から現在に続く衣服の在り方とその変遷を伺うべく写真家・鈴木親氏のもとを訪ねた。鈴木は、90年代後半から雑誌『PURPLE』を筆頭にエディトリアルやファッションフォトの最前線で活躍している日本を代表する写真家である。そして、そのカメラを通じ、ファッション業界のインサイダーたちとも交流を深めて来た人物だ。そんな彼の生き方や周辺環境で培われた方法論を見出すことを通じて、これからのファッションを考えてみたい。

まずは『PURPLE』での撮影方法についてお聞かせください。フォトグラファーのもとにデザイナーから衣服が直接送られて来たという話もありましたね。

それは、元々アートの世界にいた編集者のエレン・フライスとオリヴィエ・ザームの知り合いといえば、写真家や現代美術家が多かったからですね。彼らが雑誌をはじめた頃はスタイリストの知り合いなんていなかったので、写真家に良い意味で丸投げ状態でした。だからこそ写真家も思い通りに撮れた。服が全然写っていなくても写真が良かったらページも増えましたし。今だったらファッションディレクターがいて、その人の言うことを聞くのがカメラマンの仕事みたいになっていますけどね。そもそも90年代以前のクリエイターたちにとっては、絵描きが憧れの職業の頂点だったんです。絵描きになれなかったから写真を始めたという人たちも多かったですね。アートディレクターもそうですし。今みたいに写真を一通り見てから写真家を志すなんて人はパリではあんまりいませんでした。だからこそ、形式化されていない自由な発想が培われたとも言えますね。

親さんも画家を目指していた時期はありましたか?

本気ではなかったですが、少年時代はそうでしたね。絵は元々上手くて、デッサンなんかはよく出来た方だと思うんですけど、最後の色を塗るのが下手でした。でも写真は、最初から色がついていますからね(笑)。

今のご職業に繋がる原体験を教えてください。

未だに忘れられないのが、僕が大学生の時にたまたま見た『ファッション通信』の番組。そこにHUGO BOSSの撮影をしているユルゲン・テラーが写っていたんです。今では考えられないんですけど、彼がブルース・ウェーバーと同じような撮影をしていたんです。当時は他に見るものも知る術もほとんど無かったので、単発の情報を頭に焼き付けていました。

90年代における写真と衣服の関係はどのようなものだったのでしょうか。

当たり前ですが、その時代毎の最新の技術とマッチしたイメージが時代を作っていきます。そして、その新しいイメージを作ったブランドから売れていったと思います。ですので、写真技術の変遷と肩を合わせるようにファッションの流れも変化してきました。そもそも写真は、遡れば遡るほど技術職の世界です。昔はカメラもそうでしたが、フィルムの性能も良くなかったですし、露出の調整が少しでも合っていなかったら画が映らないような時代です。だからこそ、90年代に登場した安くて高性能なコンパクトカメラは発明でした。例えばそれ以前の時代、80年代などはリチャード・アヴェドンに代表されるようなダイナミックなポージングのモデルと共に風でフワッと揺らめいた衣服を切り抜くのが美しいとされていました。時が止まった瞬間を切り抜いたような感じですね。しかし、90年代の子たちは、コンパクトカメラで街中を軽やかにスナップで切り取っていきました。その中から、生まれきたスターの一人がテリー・リチャードソンですね。

その中でも世代間を越えた繋がりや旧世代と新世代の連帯はありましたか?

基本は、何でもそうですが自分の一つ上の世代を否定しながら自分たちの時代を作っていくのだと思います。ただ、一つ上の世代を否定した時、さらにもう一つ上の世代がフックアップしてくれたという歴史がありました。例えば、ニック・ナイトのようにパキパキな写真を撮る人が、ユルゲン・テラーのようなスナップ中心の作家を認めてすぐ仕事させたり。ファッションであれば、元々は師弟関係だったジャンポール・ゴルチエがマルタン・マルジェラの才能を認めて彼が活躍できるように尽力したというエピソードもあります。旧時代の凄い人が新世代の人を見つけてサポートするというのがある種の伝統になっていました。ただ、2000年頃からそういう流れが途絶えてきているのかもしれません。

現代のファッションを考察する上でも、ジャンポール・ゴルチエとマルタン・マルジェラの世代の狭間にキープレイヤーが揃っていますね。

主観ですが、マルジェラは、COMME DES GARÇONSやYOHJI YAMAMOTOに何らかの影響は受けていると思います。特にいわゆる装飾過多なファッションではない部分に潜む美を見出したという点に、彼は深く共鳴しているように感じます。これは僕がパリにいた時代に聞いた話なのであくまでも推測に過ぎませんが、ISSEY MIYAKEにも同じくらい影響を受けていると思います。デザイナーの三宅一生さんは、いわゆるファッションのセレブリティ界隈にはいなかった人で、もっとアートとか建築や工芸の人たちと近かった人です。その距離感の取り方みたいなのに影響を受けているように感じますね。そして、マルジェラはそこに現代美術的な概念を混ぜていきました。あとは、僕が若い頃フランスに行った時、ファッションフリークの人たちからは「マルタンは、クリストファー・ネメスとマーク・ルボンが作り上げた『I-D』のエディトリアルの世界観の影響を受けていた」という話は聞いたことがあります。もちろんその後のキム・ジョーンズやジョン・ガリアーノたちも影響を受けていたと思いますが、ネメスが作ったものに関しては、現代のデザイナーがデザインする上でのベースになっているのは間違いないですね。

クリストファー・ネメスの存在は、当時の親さんにはどのように写っていましたか?

彼は、コンセプトありきの難解な表現ではなく、ひたすら自分が作りたいものを作り続けていました。恐らく、多くのデザイナーが彼に憧れを抱くのは、その姿勢からだと思います。シーズンやその他の色々なルールなど、外的要因に合わせて作らされているのではなく、本当に自分が作りたいものを作るという姿勢ですね。しかもお店の裏にあるアトリエで作って売るという、もの凄くシンプルかつピュアなスタイルでした。彼は、本当の意味でのデザイナーでありクリエイターだと思います。

衣服の社会的な役割についてもお話を伺いたいと思います。90年代のファッションからは遠く遡りますが、ココ・シャネルに代表されるようにファッションが女性の社会進出に結びついてきた歴史について教えてください。

時代こそ離れて見えますが、そこに90年代以降も続くファッションに対する考え方の原型があると思います。まず、大元には男性服の歴史があります。そこで培われた技術や素材、ディテールを女性服のデザインにインストールしていくことで、女性の社会進出へと繋がっていきました。古くは、ココ・シャネルが男性用の下着素材だったジャージー素材をファッションに取り込んだことや、イヴ・サンローランが作った女性のためのタキシードスタイル「ル・スモーキング」。ハンティング用のツイードを女性用に改造したシャネル・ジャケットが生み出されたりもしました。それらの革新的なデザインが出揃ってからは、衣服そのものの装飾や造形のデザインが中心になりました。

90年代以降は、衣服の装飾や造形へのアプローチから、よりコンセプチュアルなデザインをするデザイナーが台頭してきた印象です。

今現在のファッションを考える上でもその時代がキーになっていますね。マルジェラ以降、これまでとは違う価値観を掘り下げる流れが加速したのだと思います。これは今でも忘れられないのですが、『PURPLE』のエレンからマルジェラのタビブーツをヨーロッパで履いていた時、地下鉄でブタの足みたいだという理由で笑われたというエピソードを聞きました。そのような世界認識の違いに人種間の問題が横たわっていますね。しかし、あえて確信犯的にヨーロッパ的な価値観のタブーに挑戦するという方法もあります。例えば、爪を黒く塗ったマニキュアは、西洋では死人のようなイメージがありますが、ファッションショーに出したという例もあります。先ほどの話に繋げると、女性の社会進出を経て、衣服の造形の新しさを探るような価値観からマルジェラ以降は、社会的な概念をデザインするような方向に大きく舵を切って行きました。

社会的な概念を変えた同時代のデザイナーとしてヘルムート・ラングの名前が思い浮かびます。

確かにヘルムート・ラングもまた一つの時代を確実に変えましたね。男女のモデルを同じ扱いでランウェイに出したり、今でいうジェンダーレスな表現もしていました。また、デザインをミニマルにすることで、その人の内面がより引き出されるようにしたとも思います。中でも大切なのは、男性服のルールをおさえた上でデザインしていたことですね。例えば、ジャケットはスポーツコートといわれる位なので、袖と肩にゆとりと可動域をもたせた動きやすい作りが前提です。しかし彼はあえて肩幅を狭くして、細長いシルエットを作った。そのジャケットの袖丈は、コート丈くらいの長さに調整してあるというデザインが施されています。肩幅も袖丈も小さかったらただのサイズの合ってない服ですが、袖丈を長くすることでデザインされた完成度の高い一着となりました。そこに今に繋がる縦長のシルエットの系譜があるように感じます。今の日本では、多くの人が細いスーツを着ていますよね。それまでの肩パットが大きい服がクールとされていた価値観を彼はガラッと変えてしまいました。またパワーショルダーに戻りましたが(笑)。

いわゆるファッションの正史には登場してこないプレイヤーの中で、決定的に重要な役割を果たしたプレイヤーはいましたか?

BERNADETTE CORPORATIONは、中々評価はされにくいと思いますが、確実にファッションの歴史を変えたと思います。90年代前半のニューヨークを舞台にバーナデット・ヴァン=ホイという女性が作った、メンバーのほとんどがアジア人のブランドです。スーザン・チャンチオロよりも先にアートと服を結びつけたような表現をやっていました。一番分かりやすいのが暴走族の特攻服に「天上天下唯我独尊」という漢字を書いて、頭をコーンロウにしたようなスタイル(笑)。あとは、ヒップホップのスタイリングをランウェイにあげたりしたのも恐らく彼女たちが初めてです。他にもRALPH LAURENのプレッピースタイルのパロディーを最初に提案したもの彼らで、このスタイルにはトム・ブラウンも影響を受けていると思います。彼らの表現は、アジア人だからこそできる白人のパロディだったり、黒人を客観的に見た上での表現でした。それでいて、彼らの周りにはマリオ・ソレンティやハーモニー・コリンたちがいました。メンバーの一人、ベトナム系アメリカ人のトゥイー・ファムは、後のUNITED BAMBOOのデザイナーですが、その当時彼はハーモニー・コリンの映画『ジュリアン・ドンキー・ボーイ』のスタイリングをしています。でも、彼らはお金を稼ぐ前に止めてしまいました。なので、作っている側からすると本当のパイオニアなんだなと感じます。センスの良い遊び上手な人たちがやっていたことなので、いわゆる服飾評論の人たちが触れることがないですね。きちんと追っていたのは『DUNE』編集長の林文浩さんと『PURPLE』のエレンとオリヴィエくらいだと思います。

当時のニューヨークのストリートシーンについて教えてください。その流れが現在のストリートファッションにも繋がる文脈を形成したのだと思います。

そのシーンの親玉はコリン・デ・ランドという人物です。アメリカン・ファイン・アーツというギャラリーを作り、後のアレジッド・ギャラリーからのSUPREMEへと繋がるストリートカルチャーの原型を作ったような人でした。彼は本当の目利きで自分の所属作家が売れたら、「もっと大きいギャラリーに行け」というようなタイプ。コリンの存在があったからこそアーロン・ローズみたいな人が現われ、彼もマーク・ゴンザレス、テリー・リチャードソンなどが所属したアレッジド・ギャラリーを立ち上げられたのだと思います。当時の雑誌を見るとコリンの人脈の広さがよく分かります。例えば、ウォルフガング・ティルマンスがニューヨークに来た時も、コリンが案内していたので被写体はコリンの知り合いばかりでした。先ほどお話したBERNADETTE CORPORATIONのメンバーだったり、エリザベス・ペイトンなんかも写っていますね。

同じく90年代のシーンを彩っていた裏原宿の流れは当時どのように感じましたか。そこで生まれた現象が同じく今のファッションにも大きく影響を与えていると感じます。

当時の日本の雑誌は、文化ではなく消費という一点で彼らを取り上げていました。しかし今、ヴァージル・アブローがやっているようなことは、裏原が源流にあるのだと思います。裏原の人たちは、ジーンズやTシャツのワークウェア、デイリーウェアを突き詰めて研究して洗練させることでファッションとしての価値を高めました。もしも、スージー・メンケスのような人が彼らの行為は消費ではなく文化だという評論を書いていたとしたら、NIGOさんだったりWTAPSの西山徹さんがどこか大きいブランドのディレクターになっていたかもしれませんね。そして、本当に今のハイファッションの主流になっていたかもしれません。

ニューヨーク、パリ、東京で同時多発的に起きた現象は、どのような現場から作られていったと感じますか?

僕なんかが実際に見た範囲で言えるのは、『PURPLE』と『DUNE』が90年代カルチャーのど真ん中にあって、その人間関係から今のカルチャーの流れができたということです。そう言い切ってしまうと反論される方がいるかもしれませんが……。しかし、テリー・リチャードソン、ティルマンス、ダッシュ・スノウがいたIRAKなどの同時代的な繋がりは、正にそこから生まれたものだと思いますね。『PURPLE』のエレンとオリヴィエが初来日したときにも二人から林さんとのディナーをお願いされました。彼らが「ハヤシ」の発音ができずに「アヤシ」と読んでいたのが今でも忘れられません(笑)。当時、世界中のファッション雑誌でテリー・リチャードソンに撮影を依頼していたのは『PURPLE』と『DUNE』の二誌だけでした。

実際、お会いした際にコミュニケーション上で何か共鳴している部分はありましたか?

オリヴィエと林さんは相性が良かったのですが、エレンと林さんは、もう水と油みたいな関係(笑)。エレンは、林さんのファンキーなノリに戸惑っていましたね(笑)。あとで「彼は凄くシャイだからああいう風になっちゃうんだ」ということにしておきましたが……。でも彼らは、才能のある人たちが何者かになる前に紹介してくれて、対等に付き合えるようにしてくれました。例えば『ロスト・イン・トランスレーション』の撮影でソフィア・コッポラが来ている時も「彼女が有名になった後で会っても意味がないから、今すぐ来い!」と林さんに無理やり呼ばれたりもしましたね。当時は、全然有名な人に興味はなかったので嫌がっていたのですが、結局そういうことが自分の財産になっていきました。

Interview text_ SHINGO ISOYAMA