TALKING ABOUT ARCHIVES Vol.27

河村康輔(コラージュアーティスト)がアーカイブとして残したい、とっておきの3冊

大量のアーカイブの中から素材となる要素を紡ぎ、全く新しいアートを生むコラージュアーティストの河村康輔。

今やここ日本だけでなく世界でも活躍する彼は、どのようなクリエイターに影響を受け、現在に至るのか。

注目アーティストのクリエイティビティの源を探れば、アートがより楽しめるはず。

というわけで、彼のアトリエに鎮座する大きな本棚(=頭の中)から、

今後もアーカイブとして残しておきたい3名を選んでもらった。

河村康輔が影響を受けたアーティストとその理由とは!

1_ コラージュアーティストの師と仰ぐ

《WINSTON SMITH》

WINSTON SMITHの『ALL RIOT WESTERN FRONT』(Right)

コラージュアーティストとして活動する河村氏が、現在の自分のベースにもなった人物として、フォトモンタージュの鬼才Linder Sterlingに、クラスなどのアートワークも手掛けたGee Vaucher、そしてWINSTON SMITHの3名をあげた。

特に最後のWINSTON SMITHに関しては、20代前半の頃、彼の家にしばらく滞在しコラージュアートを学んだ経験があり、河村氏自身が“僕の師匠”だと断言する人物だ。

「彼の存在を初めて知ったのは僕が15歳の頃。パンクやハードコア音楽にハマって友達とCDの貸し借りをしていたんです。そんなある日、Dead Kennedysと同じレーベルから出ているバンド、LARDの音源を借りた時にジャケのデザインを見て衝撃を受けたんです。それがWINSTONのアートワークとの最初の出会いです」。

「少し後になって、実はそのアートワークが“切り貼り”で表現されているといった事実を知ってさらに強い衝撃を受けたんです。そのことが初期衝動となり、WINSTONにどハマりしていきました。僕がコラージュアートを始める原点です」。

ここで少し疑問に思うのは、WINSTONのアートワークに“人を魅了する何か”があることは理解できるが、パンク音楽に造詣の深い河村氏なら、それ以前にも他の素晴らしいコラージュアートに触れていたはず。なにせこのジャンルには、コラージュアートを使ったアートワークが山ほど存在するからだ。なぜWINSTONに特別魅了されたのか。「コラージュアートって100年以上前からある訳で、とりわけパンク音楽などに関してはその要素が色濃い。例えば、Sex PistolsやSeditionariesの洋服のアートワークでコラージュってものを知ってはいたんですけど、WINSTONの作品はそのどのテイストにも属さないんです」。

そして、さらに詳しく解説してくれる。「それまでに自分が持っていたパンクのアートワークといえば、雑誌をジャギジャギと切ってパンパン貼る分かりやすいコラージュのイメージが強かった。でもWINSTONの作品と出会って、その概念が大きく変わったんです。それは、ペイントと勘違いするような緻密な世界観。現に最初に見たLARDのジャケも、僕は絵だと思い込んでいたわけですから。そしてもう一つはメッセージ性。パンクの人なので風刺や政治的メッセージが込められている訳ですけど、それをダイレクトに主張するのではなく、ユーモアを織り交ぜつつ表現されている。だから見る人を嫌な気持ちにさせない。なのに主張はしっかりと伝わる。この絶妙なバランス感覚が素晴らしんです」。

2_ フランスのストリートアートを確立した存在

《ルルピカソとキキピカソ》

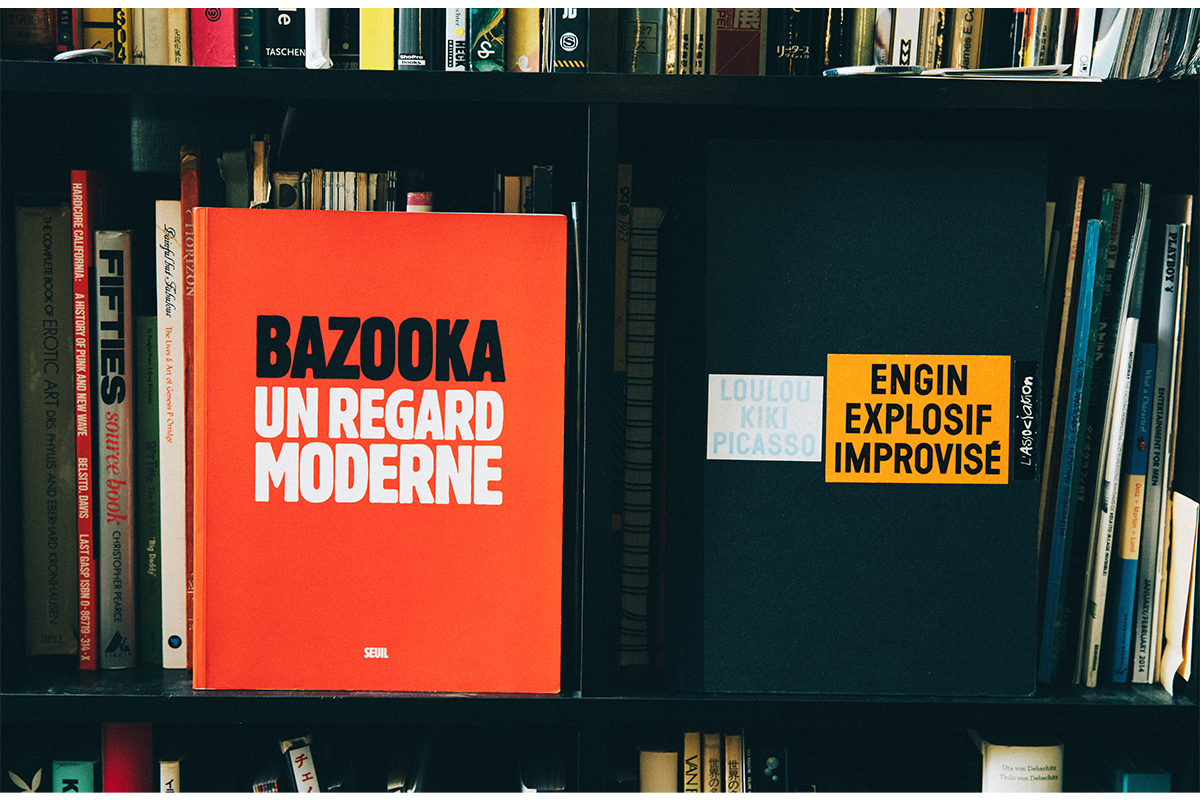

LOULOU PICASSOとKIKI PICASSOの『ENGIN EXPLOSIF IMPROVISE』(Right)

続いて提案してくれたのは、LOULOU PICASSO & KIKI PICASSOといった、とてもキュートな名前のアーティスト。まずこの2人の説明をするにあたり、河村氏が今から21年ほど前(20歳頃)の話から始める。当時よく聴いていたというインダストリアル系ミュージシャン、Genesis P-Oriridgeの存在が関係してくるそうだ。

「こちらもWINSTONの時と同じで、彼がやっていたpsychic tvというバンドのアルバムデザインで衝撃を受けたものがあったんです。当時は今と違って、簡単に情報を探れない時代。掘ってみても、そのアルバムのアートワークを担当した人物がLOULOU PICASSOという人物で、彼はLOULOU PICASSOとKIKI PICASSOのユニットとして活動しているって情報くらいにしか辿り着けなかったんです」。

そこから約6年の月日が流れた26歳の頃、こんな偶然の出会いが訪れた。

「女友達が結婚してスイスに移住したんです。その友達を祝うためスイスに行くと、初日に旦那さんが経営する古本屋に案内されて。たまたま旦那さんと二人っきりになった時に英語もスイス語も片言しか話せない僕は気まずさのあまり、手元にあった本をパッと開いたんです」。

「それは様々なアーティストが参加するオムニバス的な作品。どれも素晴らしい内容で食い入るようにパラパラとめくっていると、その中に見覚えのあるタッチが登場したんです。クレジットを見ると、それはLOULOU PICASSOとKIKI PICASSOの作品でした。後で女友達を介して旦那さんに聞くと、二人はBAZOOKAというアート集団のメンバーであることと、彼らに関する詳しい情報を教えてくれて。そのプロフィールを聞いてさらに興味が湧いたんです」。

BAZOOKAとは、70年代~80年代にフランスで活動したアート集団。LOULOU PICASSOとKIKI PICASSOは19歳から22歳くらいまでBAZOOKAに参加し、その後はユニット的な活動を行っていたそう。二人は現在(2020年)、60代くらいなのだとか。

「BAZOOKAはアナーキストが集まったパンク集団みたいな感じなんですが、僕が今まで知っていたアメリカやイギリスのパンクの流れとは全く別の印象を受けたんです。簡単にいうと超インテリのアナーキスト集団。例えば、新聞の一面に過激なアートワークを掲載したり、そこにメッセージを載せていく。翌朝、それが街中に配られるんです。グラフィティでいえば、街の壁や電柱に描いたり貼ったりしますけど、彼らは新聞を使った。そういった拡散の仕方がいかにも優等生っぽくて面白いじゃないですか」。

さらに、彼らのセルフプロデュース能力の高さについても感心する。

「LOULOU PICASSOとKIKI PICASSOには他にもいくつかのアーティスト名があったらしく、僕が聞いた話だと20個近く。正確な数は誰も把握できていないんですよ。そういった匿名性って人の心を惹き付けるものがありますよね。それに、昔、何かの雑誌で見た話だと、ユニット名に“PICASSO”と入るのは、2人のどちらかがPablo Picassoと血縁関係にあるからなんですって。PICASSOの子孫がフランスでアーティスト活動をしている、そういったストーリーにも僕はワクワクしちゃって」。

スイス旅行から約10年以上の時が流れた後に、河村氏はまた新事実を耳にする。

「昨年1月に仕事でフランスに行って、ひょんなことからKIKI PICASSOと会うことができたんです。その時に彼から聞いた話だと、実はPablo Picassoと血縁関係があるって話は真っ赤な嘘だったんです。それに名前の潜在意識から、てっきり綺麗な女性だと思ってたんですけど……、実際はおじさんで(笑)。肩透かしを食らったような感覚はありませんでしたね。逆にその事実を知ってさらに興味が湧きました。近年だとBanksyのような謎に包まれたアーティストがいますが、僕は彼らがその走りだったんじゃないかなって勝手に思ってます。これからもまだまだ追いかけていきたい存在です」。

3_ ライフスタイルを含めて刺激を受けるヘタウマの帝王

《湯村輝彦》

Terry Johnsonの『WET magazine』(Right)

「僕が尊敬してる人たちもこの人に影響を受けている人が沢山いる。もしこの人がいなかったら、今の日本のクリエイターという概念が少し変わっていたんじゃないでしょうか」。

そう話すのは、Terry JohnsonやGONZO、FLAMINGO TERRYといった様々なペンネームを使い分けて活動するイラストレーターでデザイナー、漫画家の湯村輝彦氏。1975年にイラストレーターの永井博、コピーライターの糸井重里、アート・ディレクターの秋山政美といった錚々たる顔ぶれがメンバーとして加わるフラミンゴ・スタジオを創設。現在もここを拠点に幅広く活動するクリエイターだ。

「“ヘタウマ”なんて言葉があるけど、その元祖は間違いなく湯村さん。僕はヘタウマの帝王だと思ってます。“ダサかっこいい”なんて言葉や概念がまだない、20年や30年も前にそういったスタイルを打ち出して、しかもそれが独りよがりではなく、ちゃんと周りからも評価されていたってことがすごいですよね」。

そして湯村氏の魅力は、そういった作風だけでなくライフスタイルにもあるそうだ。

「ブラックミュージックを掘ってる人でめちゃくちゃ詳しいんですよ。僕が最後にお会いしたのは10年くらい前なんですが、その時の湯村さんは60代後半にも関わらず、ビシッとアイロンをかけたXLサイズのTシャツに真っ赤なダボダボのパンツを腰履きして真っ赤なエア フォース 1を合わせていました(笑)。しかも、二、三日に一回くらいのペースで散髪に行ってるらしく、黒人ラッパーのような髪型で。とにかくスタイルがあってかっこいい方」。

さらに「“実はあの人の○○は湯村さんの作品が元ネタらしい”だとか“オフィスのビルの屋上で肌を焼いている”だとか、あんなことやこんなこと、どこまでが本当でどこまでがウソなのかわらかない噂が山ほどあるんです(笑)。でも常に話題になる方って人として魅力的だからこそのことじゃないですか。そういった謎めいたところもまた素敵なんです」。

そして最後に今回ピックアップしたアーティストについてこうまとめる。

「実際にお会いして話してみたからこそ感じた、僕の中での共通点があって。それは、10代の頃の感覚を持ったまま歳を重ねてしまった人たち。もちろん、若い頃に比べると技術は遥かに上がってるんだろうし、常に時代の一歩先を行ってる。なのに誰一人“俺ってすごいだろ”なんて思ってない気がするんです。だからこそ、若い人たちになんの劣等感も感じてないし垣根がない。60歳、70歳になった今も20代の子たちとフラットに物作りができる。“ただ楽しいからやってる”といった価値観で生きている人たち。“自分もいつかそうなりたい”といった目標でもありますね」。

河村康輔 / KOSUKE KAWAMURA

古い新聞や企業広告、雑誌などの絵素材をデザインカッターやシュレッダー機などで分解し、繊細で緻密なコラージュアートを生み出すアーティスト。手がける作品には、“グロテスク” や“エロティシズム”の要素が強いにも関わらず、どこか見ていて楽しくなるような印象も覚える。それは、彼が師と仰ぐ、WINSTON SMITH譲りのスタイルなのかもしれない。

Photo_ Takaki Iwata

Text_Hisanori Kato